Imam Al-Ghazali, atau yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat, adalah seorang tokoh dan filusuf terkemuka yang memiliki kejeniusan dan kepakaran di bidang fiqh, ushul, tasawuf dan ilmu pendidikan akhlak. Beliau lahir di Thus daerah Khurasan wilayah Persia tahun 450 H (1058 M).

pin ini!

Mengenal Kitab Ihya’ Ulumuddin

Imam Al-Ghazali menuliskan Ihya ‘Ulumuddin yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syams, Yerussalem, Hijaz dan Thus. Kitab paling terkenal dan berisi paduan indah antara fiqh, tasawuf dan filsafat. Tidak saja terkenal di kalangan kaum Muslim, tetapi juga di dunia Barat dan luar Islam.

Kitab Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali merupakan khazanah Islam yang dikenal secara luas di kalangan umat. Selain karena pribadinya yang menonjol dan disebut-sebut sebagai mujaddid (pembaharu dalam agama), juga karena uraian dalam Ihya dekat dengan alam dan kehidupan Muslim, seperti persoalan ritual, akhlak, maupun sosial.

Buku ini lahir ketika ilmu-ilmu Islam sudah hampir tergusur oleh ilmu-ilmu yang lain khususnya filsafat Aristoteles. Sebagaimana kita ketahui, Islam punya sifat terbuka dengan pengetahuan dan hikmah darimanapun asalnya, maka pada abad 2 dan 3 hijriyah atau masa Abbasiyah, terjadi proses penyalinan buku yang berisi pengetahuan bangsa lain ke bahasa Arab, dalam rangka melengkapi perpustakaan dan pengayaan buah pikir Islam Arab.

Saat itu, kemajuan Islam meliputi berbagai bidang, seperti fiqih, kalam, tasawuf dan filsafat. Namun di sisi lain, ilmu Islam sering tergerus dari perhatian oleh munculnya bidang filsafat. Al-Ghazali lewat pengembaraan ilmunya berkesimpulang bahwa filsafat itu berguna dalam melatih olah fikir, namun juga berbahaya jika pikiran yang akan digunakan berfilsafat belum terlatih oleh tuntunan wahyu ilahi dan hadis Nabi.

Menurut Imam Al Ghazali, fuqaha di masanya terlalu sibuk mengurus perihal halal haram, sah dan batal, sehingga lupa memperhalus perasaan. Al Ghazali juga mengkritik kaum Sufi yang sibuk memperhalus perasaan namun teledor dari batasan syariat dan tidak memperdulikan amalan yang tidak sesuai hadis Nabi. Hadirnya Ihya Ulumuddin adalah usaha Imam Al Ghazali memadukan keduanya.

Fiqih telah direduksi menjadi ilmu tentang hukum furu’iyyah yang aneh dalam fatwa. mendiskusikan tentang rincian dasar-dasar hukum dan menghafal pandangan berbagai mazhab. Sehingga muncul anggapan bahwa orang yang paling banyak membahas tentang hal tersebbut dianggap orang yang paling faqih.

Ilmu fiqih di generasi pertama dimaknai sebagai ilmu akhirat, mengetahui secara rinci hal-hal yang merusak jiwa dan amal, ilmu tentang hinanya dunia dan keinginan pada kenikmatan akhirat serta kuatnya rasa takut dalam hati. Istilah Ilmu juga digunakan untuk ilmu tentang Allah Subhanahu Wata’ala, ayat-ayat-Nya, perbuatan Allah Subhanahu Wata’ala pada hamba dan makhluk-Nya.

Istilah ilmu fiqih kemudian direduksi menjadi ‘berdebat dengan lawan dalam masalah fiqih’. Kata ilmu sekarang digunakan untuk orang yang tidak menguasai sedikit ilmu Syariah kecuali hanya perdebatan dalam masalah khilafiyyah.

Tauhid juga mengalami reduksi sebagai seni merangkai kata (ilmu kalam), mengetahui cara berdebat, menguasai cara mematahkan lawan, kemampuan mendesak lawan dengan memperbanyak pertanyaan dan menimbulkan keraguan serta mendesak untuk menerima konsekuensi dari premis-premis yang diakuinya di awal.

Padahal ilmu jenis ini tidak dikenal pada generasi awal. Tauhid pada generasi mereka bermakna seseorang melihat segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu Wata’ala sehingga memalngkan dari sebab-sebab yang lain. Tidak melihat baik dan buruk kecuali dari Allah Subhanahu Wata’ala dan buah dari ilmu adalah tawakkal pada Allah Subhanahu Wata’ala.

Buah Tauhid adalah tidak mengadu kepada manusia, tidak marah kepada manusia, rela dan berserah kepada ketentuan ALlah. Contohnya adalah Abu Bakar yang sakit kemudian ditawarkan kepadanya untuk dicarikan dokter, Abu Bakar menjawab, ‘dokter tersebutlah yang membuatku sakit’.

Menurut Imam Al-Ghazali, jalan menuju akhirat dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu ilmu Muamalat yang berdasarkan pengamalan dan penghayatan dan ilmu Mukasyafat yang berdasarkan pengenalan (ma’rifat). Dari kedua kategori ini, Ihya’ menumpukan kepada kategori Mu‘amalat dan bukan Mukashafat karena sebagai suatu yang bersifat ‘karunia Allah’, ilmu Mukashafat adalah suatu yang di luar konteks usaha atau jalan sebagaimana ilmu Mu‘amalat.

Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pembahasan dalam Ihya memang ditekankan dalam wilayah muamalah. Adapun yang dimaksud “muamalah” adalah: ilmu amal-perbuatan yang “selain harus diketahui, juga dituntut untuk diamalkan”, baik secara lahir maupun batin.

Inilah posisi Ihya ‘Ulumuddin yang membuatnya menjadi rujukan-awal yang penting dalam mengenal khazanah tasawuf, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan aspek syariat lahir dengan aspek esoteris dalam Islam.

Ilmu Mu‘amalat sendiri terbagi menjadi amalan zahir dan amalan batin, setiap amalan zahir dan batin terbagi lagi menjadi dua bagian; Zahir kepada Ibadat dan Adat, Batin kepada terpuji dan tercela. Dan keseluruhan projek Ihya’ disusun berdasarkan pembahagian ini.

Ihya ‘Ulumuddin terbagi dalam empat bagian besar kitab, atau dikenal sebagai rubu’, dimana di dalam setiap rubu’ terdiri atas 10 bab. Dan Kajian Ihya di bawah dikelompokan berdasarkan rubu’-rubu’ yang terdapat dalam Ihya ‘Ulumuddin.

Di dalam Ihya ‘Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi pembahasan dalam empat bagian besar, atau rubu’, yang masing-masing terdapat 10 kitab didalamnya. Keempat rubu’ itu adalah:

Rubu’ Ibadah

Bagian ini mengupas perihal ibadah dan akidah. Pada bagian pertama ini, Imam al-Ghazali mengurai tata cara dan etika beribadah serta rahasia yang terkandung di dalamnya.

Rubu’ ini terdiri atas: (01) Kitab Ilmu, (02) Kitab Akidah, (03) Kitab Taharah, (04) Kitab Ibadah, (05) Kitab Zakat, (06) Kitab Puasa, (07) Kitab Haji, (08) Kitab Tilawah Quran, (09) Kitab Zikir dan Doa, dan (10) Kitab Tartib Wirid.

Rubu’ Adat Kebiasaan

Bagian ini mengupas perihal kebiasaan interaksi antar sesama dan sikap wirai dalam bermasyarakat. Pada bagian ini Imam al-Ghazali banyak menjelasakan tata cara dan etika makan, minum, menikah, hingga cara bekerja.

Rubu’ ini terdiri atas: (11) Kitab Adab Makan, (12) Kitab Adab Pernikahan, (13) Kitab Hukum Berusaha, (14) Kitab Halal dan Haram, (15) Kitab Adab Berteman dan Bergaul, (16) Kitab ‘Uzlah, (17) Kitab Bermusafir, (18) Kitab Mendengar dan Merasa, (19) Kitab Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar, dan (20) Kitab Akhlaq.

Rubu’ Al-Muhlikat (Perbuatan yang Membinasakan)

Bagian ini mengupas perihal sesuatu yang dapat merusak amal ibadah dan akhlak tercela. Pada bagian ini Imam al-Ghazali menjelaskan penyebab-penyebab penyakit hati dan tata cara mengobatinya.

Rubu’ ini terdiri atas: (21) Kitab Keajaiban Hati, (22) Kitab Bahaya Nafsu, (23) Kitab Bahaya Syahwat, (24) Kitab Bahaya Lidah, (25) Kitab Bahaya Marah, Dendam, dan Dengki, (26) Kitab Bahaya Dunia, (27) Kitab Bahaya Harta dan Kikir, (28) Kitab Bahaya Pangkat dan Riya, (29) Kitab Bahaya Takabbur dan ‘Ujub, dan (30) Kitab Bahaya Terpedaya.

Rubu’ Al-Munjiyat (Perbuatan yang Menyelamatkan)

Bagian ini mengupas perihal sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dan akhlak terpuji. Pada bagian ini Imam al-Ghazali juga menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan perilaku terpuji dan buah dari perilaku tersebut.

Rubu’ ini terdiri atas: (31) Kitab Taubat, (32) Kitab Sabar dan Syukur, (33) Kitab Takut dan Berharap, (34) Kitab Fakir dan Zuhud, (35) Kitab Tauhid dan Tawakal, (36) Kitab Cinta, Rindu, Senang, dan Ridha, (37) Kitab Niat, Jujur, dan Ikhlas, (38) Kitab Muraqabah dan Muhasabah, (39) Kitab Tafakur, dan (40) Kitab Mengingat Mati.

Menurut Kholili Hasib terkait alur pemikiran Kitab Ihya Ulumuddin. Dari hasil penelitian beliau terhadap kitab Ihya Ulumuddin, membagi alur pemikiran kitab Ihya menjadi 5 bagian yakni,

- Pengokohan pondasi; dengan pembahasan konsep ilmu dan Aqoid Aqidah atau kaidah akidah.

- Pembiasaan yang baik; dengan penjelasan terkait hakikat Ubudiyyah dan Muamalah

- Jalan keluar; yakni dengan meningkatkan maqom spiritual.

- Mengantarkan manusian pada kebahagiaan abadi.

- Yang secara global dapat dimaknai bahwa kitab Ihya Ulumuddin membahas secara runtut terkait keutamaan Ilmu sampai dzikrul maut (mengingat mati) sebagai jalan kebahagiaan abadi.

Madrasah Ihya’ adalah madrasah yang memandu umat Islam menuju akhirat. Madrasah yang coba menempatkan usaha dan jalan keruhanian pada tempat yang semestinya, di tengah dunia kontemporer yang disesaki keberislaman yang keras dan tandus, kitab Ihya menemukan relevansi dan siginifaksi untuk hadir kembali.

Kitab Ihya seperti oase yang menyejukkan di tengah masyarakat modern, ia menyuguhkan konsep tauhid, dan tangga-tangga spiritual melalui medium taubat, tidak mengikat diri pada dunia (zuhud), menyerahkan urusan kepada Allah (tawakkal), dan rela terhadap keputusan Allah (ridha), tangga spiritual ini sekiranya dijalankan akan mengantarkan kepada ma’rifatullah dan mahabbatullah.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala merahmati pengarangnya Imam Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dan semoga sumbangan jariah Ihya’ ini terus dapat dimanfaatkan.

Kitab Al-Ilm: Urgensi Ilmu dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali memulai kitab Ihya Ulumuddin dengan Kitab Al-Ilm karena menurutnya inilah perkara penting (ghayah muhim) yang memiliki tujuan untuk mengetahui ilmu yang diperintahkan Allah Subhanahu Wata’ala untuk dicari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ‘menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim’.

Memberi isyarat tentang kedudukan penting ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali, seolah dia berpendapat bahwa persoalan yang sedang menimpa umat Islam pada masanya tidak mungkin diselesaikan jika tidak dimulai dengan ilmu.

Menurutnya, kerusakan pemahaman ilmu bukan hanya terjadi di kalangan awam saja, bahkan juga melanda kaum cendekiawan dan ilmuan (ulama’).

Kandungan Kitab al-‘Ilm

Kitab al-‘Ilm mengandung 7 bab: 1) Tentang kelebihan ilmu, mengajar dan belajar; 2) Tentang Fardhu Ain, Fardhu Kifayah, definisi Fiqh dan kalam serta penjelasan tentang apa itu ilmu Akhirat dan ilmu Dunia; 3) Tentang apa yang disangka sebagai ilmu agama dan jenis serta kadar ilmu-ilmu yang tercela.

4) Tentang keburukan perdebatan dan sebab kenapa manusia suka berkhilaf dan berdebat; 5) Tentang adab guru dan murid; 6) Tentang keburukan ilmu dan ulama serta tanda yang membedakan di antara ulama Dunia dan ulama Akhirat; 7) Tentang akal, kelebihan, pembagian serta khabar-khabar berkenaannya.

Dalam Bab Pertama Kitab Al-Ilm, Imam al-Ghazali mengemukakan sejumlah nas terpilih yang berkaitan dengan kelebihan ilmu. Nas-nas ini dipilih dari al-Qur’an dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihiwasallam serta sejumlah Atsar dan kata-kata hikmah.

Berikut beberapa petikan ayat Al-Quran, hadis, atsar dan kata hikmah yang menarik untuk direnungkan.

- Ketinggian kedudukan ahli ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wata’ala berbanding Mukmin (al-Mujadilah, 11); orang yang berilmu itu tidak sama dengan mereka yang tidak berilmu (al-Zumar, 9); dan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wata’ala dari kalangan hambaNya adalah mereka yang berilmu, yaitu ulama (Fatir, 28). Ayat-ayat ini sangat signifikan dalam menggambarkan status dan pengaruh ilmu terhadap seseorang.

- Sayidina Ali radhiyallahu ‘anhu menegaskan betapa ilmu lebih baik dari harta karena ilmu akan memelihara kita tapi sebaliknya kita yang harus menjaga harta, ilmu itu mentadbir sebaliknya harta yang perlu ditadbir, ilmu bertambah jika disebarkan adapun harta akan berkurang apabila dibelanjakan.

Dalam menghujahkan tentang kelebihan menuntut ilmu dan mengajarnya, Imam al-Ghazali mengemukakan beberapa sandaran dari al-Quran, hadis dan juga kata-kata para ilmuwan yaitu atsar, suatu pendekatan yang sama sebagaimana sebelumnya. Berikut adalah beberapa pesan penting dan terpilih berkaitan topik ini.

Surah al-Nahl: 43

Menegaskan agar kita bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak tahu, al-Ghazali juga menyebut hadith riwayat Imam Muslim yang menyatakan barangsiapa yang memilih jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wata’ala akan memandunya ke arah jalan ke surga.

Juga diriwayatkan hadits yang menekankan betapa ilmu itu berupa himpunan khazanah yang mana kunci-kuncinya adalah bertanya. Bahkan orang yang bertanya dalam menuntut ilmu akan memanfaatkan 4 kelompok iaitu orang yang bertanya, ilmuwan yang dikemukakan pertanyaan kepadanya, orang yang mendengar pertanyaan itu, dan orang yang sukakan ilmu dan majlisnya (Abu Nu’aym).

Ini ditambah dengan hadis yang menegaskan bahawa tidak harus bagi seorang yang jahil untuk berdiam diri dengan kejahilannya, iaitu tanpa bertanya dan belajar, sebagaimana tidak harus juga bagi seorang yang alim itu berdiam diri apabila ditanya (al-Tabrani).

Semua ini menegaskan betapa menuntut ilmu adalah suatu yang amat tinggi kedudukannya di sisi Islam. Ia juga berupa suatu penanda aras tentang kualiti sebenar umat Islam kerana berdasarkan kenyataan ini, umat Islam yang mundur dan jahil sebenarnya adalah umat yang teramat jauh tersasar dari ajaran Islam, khususnya dalam konteks menuntut ilmu.

Hadis Nabi

Hadith tentang kelebihan majlis ilmu berbanding majlis berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wata’ala di mana Nabi s.a.w. pernah melintasi dua majlis di atas lalu Nabi s.a.w. memilih untuk menyertai majlis ilmu dengan tegas Baginda s.a.w.: ‘Golongan itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wata’ala, jika Allah Subhanahu Wata’ala kehendaki maka Dia akan makbulkan, dan jika tidak, maka Dia tidak akan makbulkan, manakala golongan ini mengajar ilmu kepada manusia, dan sesungguhnya Aku diutuskan sebagai guru’ (Ibn Majah).

Atsar

Dari nukilan Athar, Imam al-Ghazali menyebut bagaimana para Salaf al-Saleh sangat mengutamakan pengajaran ilmu dan betapa mereka kesal jika tiada yang ingin memanfaatkan ilmu mereka.

Sufyan al-Thawri pernah berada di suatu tempat, namun setelah dia dapati tiada siapapun yang menanyakan ilmu kepadanya, beliau tinggalkan tempat tersebut dengan katanya: ‘Di tempat ini, ilmu mati’.

Begitu juga dengan Sa’id ibn Musayyab yang menangis apabila tiada yang datang bertanyakan kepadanya ilmu. Semua ini adalah demi kelebihan menyebar ilmu dan juga demi memastikan ilmu kekal dan berlangsung.

Setelah mengemukakan petikan-petikan yang menyebutkan kelebihan belajar dan mengajar dan kelebihan ilmu, Imam al-Ghazali menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan makna fadhilah dan nilai sebuah keutamaan.

Makna Fadhilah

Bahasan tentang ‘kelebihan’ (Fadilah) beliau tulis karena bab ini membahas tentang kelebihan ilmu, pembelajaran dan pengajaran. Kelebihan merujuk kepada apa yang lebih pada sesuatu, dan apa yang lebihi ini mestinya merujuk kepada kelebihan yang membawa makna kesempurnaan dan bukan sembarang kelebihan.

Sesuatu yang ‘lebih’ pada fisik tidak semestinya bermakna ia lebih sempurna karena pada kelebihan tertentu ia membawa makna ‘kecacatan’. Contohnya jika diandaikan seorang manusia mempunyai 3 telinga, lebih 1 telinga dibanding yang lain, ini tidak bermakna manusia ini berkelebihan berbanding manusia lain.

Kelebihan perlu merujuk kepada makna dan nilai sesuatu, nilai yang menjadikan sesuatu itu lebih berbanding sesuatu yang lain. Dalam konteks ini kelebihan manusia adalah pada ilmu dan keruhaniannya, bukan pada aspek fisiknya, karena aspek ilmu dan keruhanian ini yang menjadikan seseorang itu lebih baik dari individu lain yang kurang ilmu dan nilai keruhaniannya.

Terlebih lagi, kelebihan ilmu adalah lebih mutlak berbanding kelebihan aspek-aspek lain yang umumnya diukur secara perbandingan di antara dua keadaan yang tidak semestinya membawa makna ‘lebih’, karena pertambahan pada ilmu tetap berupa suatu ‘kelebihan’ dalam keadaan dan pada tahap manapun.

Nilai Sebuah Keutamaan

Al-Ghazali menyebut bahwa nilai sesuatu perkara bergantung kepada nilai kenapa ia dituntut. Sesuatu yang dituntut demi kebaikan yang ada padanya secara mutlak adalah lebih baik berbanding dengan sesuatu yang dituntut demi kebaikan lain. Uang dan kekayaan dituntut karena dengannya manusia mampu memiliki keperluan lahirnya.

Kesehatan dituntut demi kesihatan itu sendiri dan demi menikmati kehidupan jasmani yang baik. Semua ini baik, namun tidak sebaik sesuatu yang dituntut demi kebaikan mutlak seperti kebahagiaan di Akhirat nanti, karena ia dituntut demi nilai kebahagiaan itu sendiri.

Bahkan al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu juga adalah suatu yang mempunyai nilai kebaikan mutlak karena ia dituntut demi kenikmatan ilmu itu sendiri, bahkan dengan ilmu juga manusia akan menikmati kebahagiaan di akhirat yang juga merupakan suatu yang dituntut demi nilai mutlaknya.

Semua yang dituntut selain ilmu, termasuk kekayaan dan kesihatan, bahkan kebahagiaan di dunia dan Akhirat, semuanya bergantung kepada ilmu. Selain itu, jika dilihat pada konteks hasil sesuatu, hasil atau buah yang diperolehi dari ilmu adalah membawa seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Oleh yang demikian, ilmu mempunyai nilai mutlak dan menjadi sebaik-baik amalan (afdal al-a’mal). Berasas kepada hakikat ini juga maka belajar dan mengajar itu juga adalah amalan yang baik karena ‘mempelajari ilmu itu adalah menuntut suatu yang terbaik dan mengajar ilmu pula adalah menyampaikan suatu yang terbaik’.

Falsafah Ilmu Pengetahuan Imam Al-Ghazali

Krisis ilmu dalam Islam karena hegemoni peradaban barat yang didominasi oleh pandangan hidup saintifik (saintific worldview) telah membawa dampak negatif terhadap peradaban lainnya, khususnya dalam bidang epistemologi. Muncullah westernisasi ilmu yang menghasilkan kebingungan dan skeptisme.

Maka konsep ilmu dalam Islam menjadi bagian penting dari worldview atau pandangan hidup Islam. Konsepnya memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya berbeda dengan konsep dalam peradaban lain.

Falsafah ilmu dari Imam Al Ghazali adalah kesatuan ilmu pengetahuan (unity of science) yang didorong atas keinginannya untuk mengembalikan posisi ilmu secara benar sebagai sesuatu yang suci yang berasal dari sang Mahasuci, selain itu, menurut Al Ghazali, kebenaran dari kelompok lain seperti Syiah, Ismailiyyah dan lainnya masih bersifat logika spekulatif, belum sampai kepada kebenaran seperti yang dia temukan.

Tiga landasan yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan yaitu aspek epistemologis, ontologis dan aksiologis. Membahas dengan ketiga aspek tersebut membuat pemikiran filosofis Imam Al-Ghazali tentang ilmu menjadi lebih komprehensif sesuai dengan prinsip filsafat ilmu.

Aspek Ontologi

Al Ghazali menyandarkan pemikirannya tentang hakikat ilmu kepada kebenaran mutlak agama Islam. Kebenaran duniawi (sekuler), menurutnya sebagai kebenaran awal yang dimiliki manusia, sedangkan kebenaran sesungguhnya terpulang kepada Allah Subhanahu Wata’ala sebagai sumber kebenaran mutlak.

Kebenaran manusiawi bersifat relatif, sedang kebenaran Allah itu pasti, tidak bisa diragukan. Menurutnya, pencapain kebenaran mutlak harus melalui bantuan (maunah) Allah Subhanahu Wata’ala yakni berupa petunjuk (hidayah).

Sebagaimana firman Allah Swt.

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. Al-Baqarah: 147)

Hakikat ilmu menurut al-Ghazali sumbernya adalah Allah Subhanahu Wata’ala, baik tertulis (kitab suci) dan tidak tertulis (alam sekitar), keduanya berasal dari Allah Subhanahu Wata’ala. Inilah pemahaman monokotomik al-Ghazali yang diperoleh dari pengakuan dan sikap bahwa Allah Subhanahu Wata’ala sebagai sumber ilmu.

Pemahaman ini memiliki pengertian bahwa ilmu itu hanya satu yaitu ilmu Allah, sedangkan ilmu yang terdapat pada manusia adalah jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wata’ala. Maka tidak ada dualisme substansial pada manusia, sekalipun manusia punya beragam kemampuan, namun pada hakikatnya manusia punya keterbatasan. Manusia hanya memperoleh kehendak (iradah) Allah Subhanahu Wata’ala untuk memahami realita kehidupan sebenarnya.

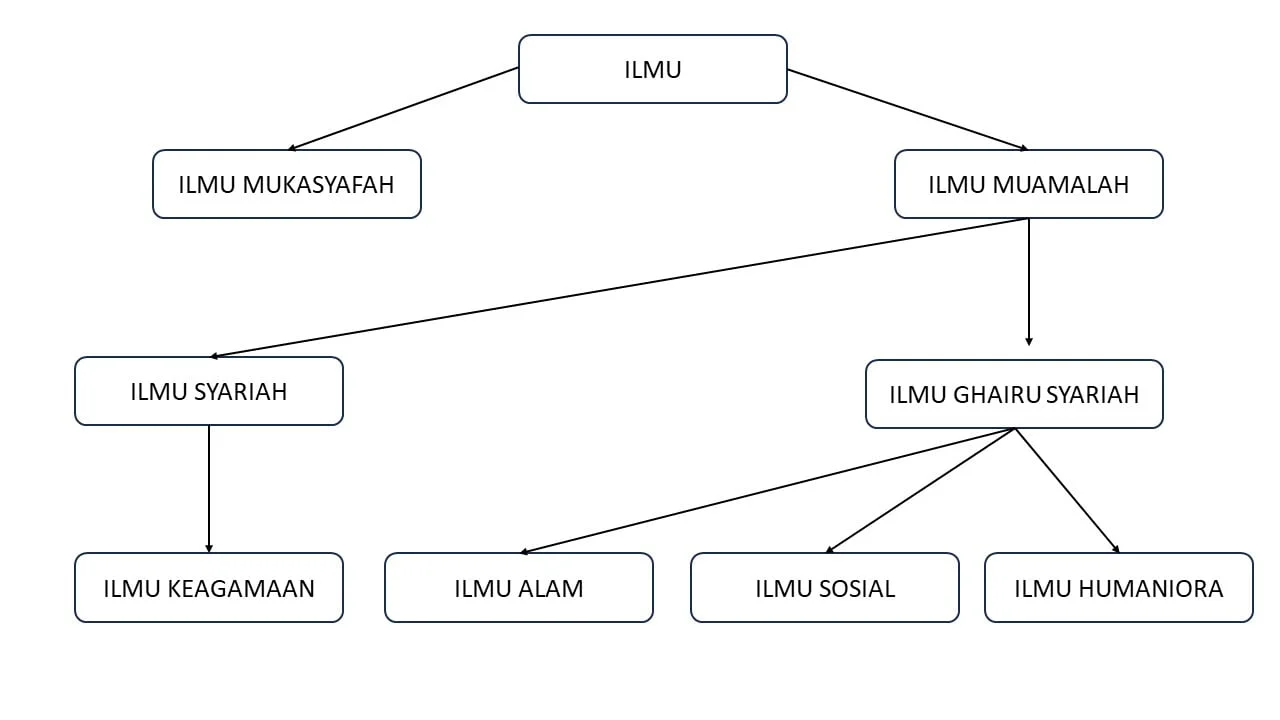

Berdasarkan pemahaman di atas, al-Ghazali memberikan deskripsi ilmu sebagai jalan menuju akhirat dalam dua klasifikasi besar yaitu ilmu Muamalat yang berdasarkan pengamalan dan penghayatan dan ilmu Mukasyafat yang berdasarkan pengenalan dan pengetahuan (ma’rifat).

Kedua ilmu ini berbeda dari aspek kemampuan manusia untuk mencapainya, namun pada hakikatnya sama dalam hal sumbernya. Mukasyafah bermuara langsung kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan Muamalah tidak secara langsung kepada Allah, tetapi melalui potensi manusia yang diberikan Allah Subhanahu Wata’ala.

Pembagian ilmu menjadi ilmu Muamalat dan ilmu Mukasyafat menjadi pembeda Al-Ghazali dengan aliran-aliran filsafat dan kalam dan menjadi gambaran ia telah memasuki dunia sufi. Hal ini dapat dilihat dari pemaknaan mukasyafah dalam kitab Ihya Ulumuddin yakni maa yuthlabu minhu kasyful ma’luum faqath artinya ilmu yang hanya untuk mengetahui apa yang perlu diketahui tidak perlu diamalkan.

Sementara ilmu muamalat adalah pengetahuan yang dapat ditulis secara sistematis dan berhubungan dengan kata-kata, yakni hal-hal yang dapat diterima dan dipelajari orang lain.

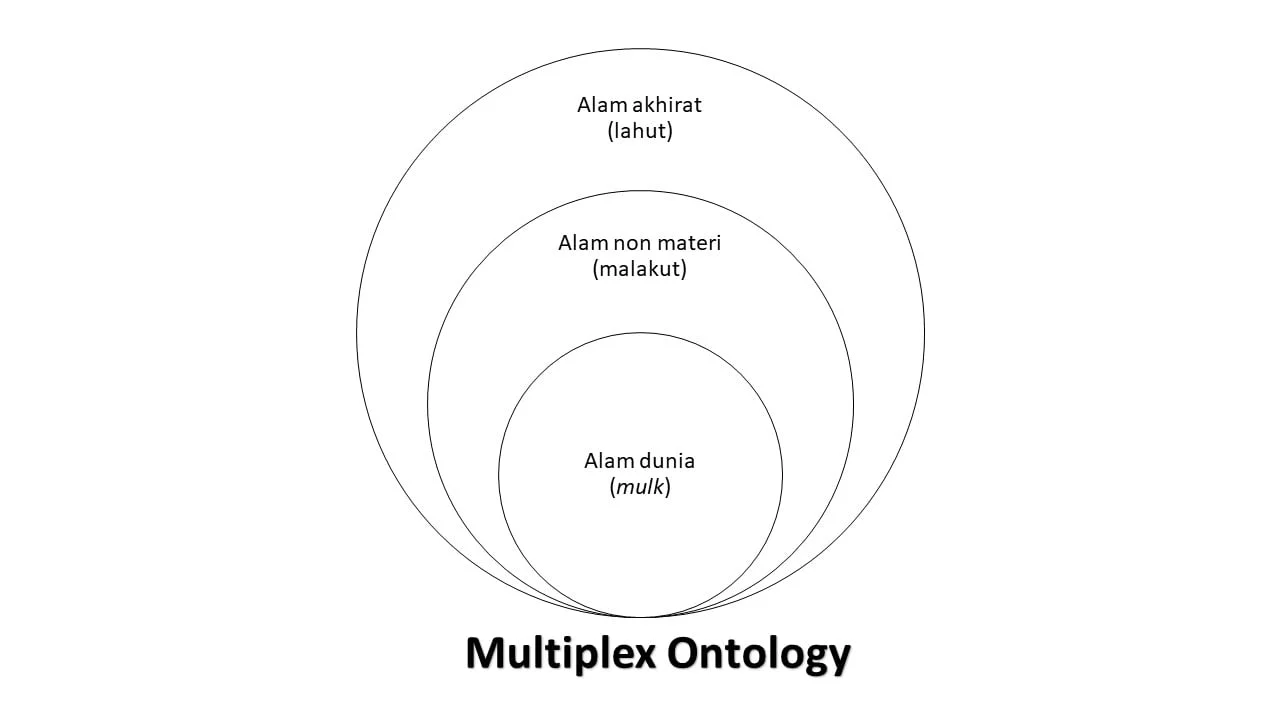

Menurut Prof. Recep Şentürk, pemahaman Al-Ghazali tentang hakikat ilmu pengetahuan adalah saling terkoneksi dengan konsepnya tentang realitas, tentang manusia, dan alam semesta disebut dengan Multiplex Ontology.

Multiplex Ontology adalah cara memahami dunia yang memungkinkan masuknya berbagai perspektif tentang entitas atau konsep yang sama. Ini berbeda dengan ontologi tradisional (traditional ontology), yang biasanya hanya memungkinkan satu perspektif.

Multiplex Ontology didasarkan pada gagasan bahwa dunia ini kompleks dan tidak ada cara tunggal yang benar untuk memahaminya. Multiplex Ontology memungkinkan beberapa perspektif komplementer dibawa untuk menyelesaikan masalah yang sama. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan solusi yang lebih kreatif dan inovatif.

Dalam pidato utamanya di Annual Muslim Mental Health Conference ke-12, Prof. Recep Şentürk membahas multiplex ontology Imam Al-Ghazali. Dia berpendapat bahwa pandangan Al-Ghazali tentang manusia adalah kompleks dan beragam, dan tidak dapat dipahami secara memadai melalui lensa tunggal.

Recep Şentürk memulai dengan membahas pandangan Al-Ghazali tentang realitas. Al-Ghazali membagi realitas menjadi tiga yaitu Mulk, Malakut dan Lahut. Mulk adalah alam tempat makhluk yang dapat ditangkap oleh indera dan dapat dijangkau oleh penglihatan.

Malakut adalah alam yang tidak dapat ditangkap oleh indera dan dijangkau oleh penglihatan, alam khusus dari alam gaib, dan Lahut adalah alam realitas being, yakni Tuhan atau pribadi Tuhan. Para sufi mengatakan tentang alam ini, “Tidak ada yang wujud kecuali Allah (la mawjud illa Allah)”.

Menurut Professor Recep Şentürk, sejak awal, para cendekiawan Muslim menjunjung tinggi multiplex ontology ini bahkan ketika mereka berinteraksi dengan peradaban lain. Mereka tidak mengambil ontologi ini dari orang-orang Yunani (Greek).

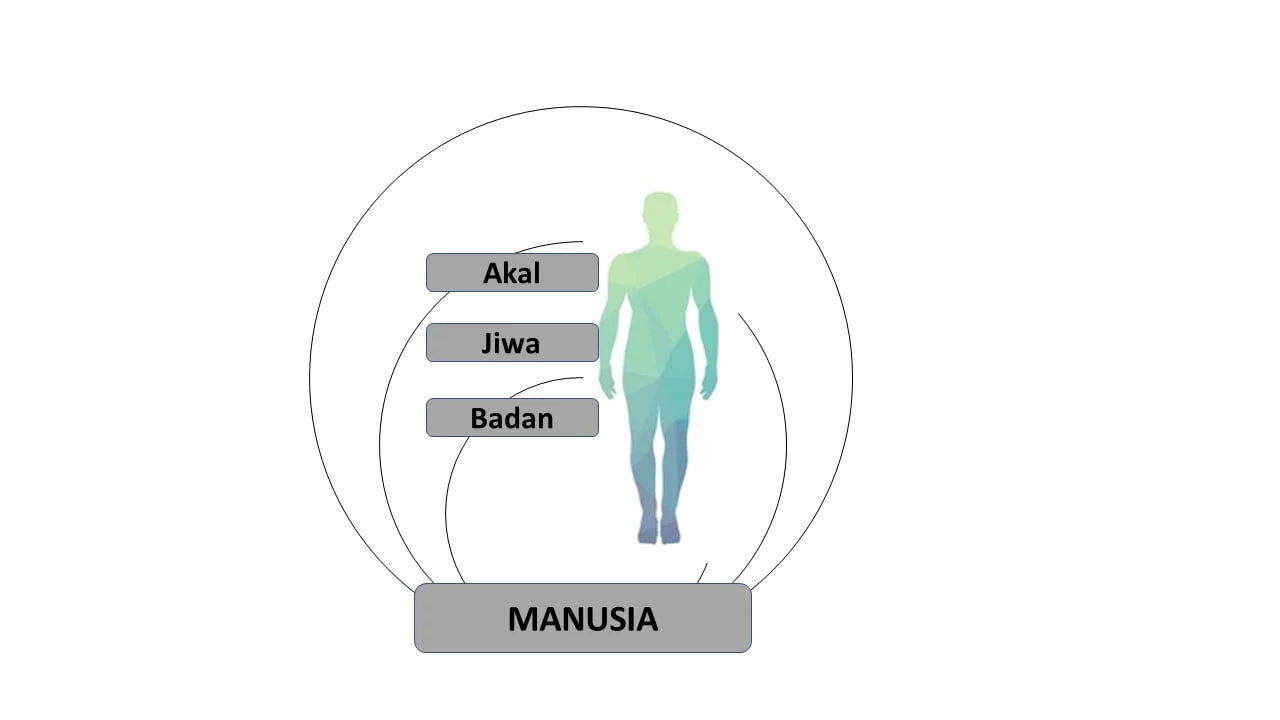

Multiplex Ontology dari Al-Ghazali juga tercermin dalam pandangannya tentang manusia (human being). Mayoritas pembagian ontologi terbagi menjadu dua kategori yaitu fisik dan metafisik. Sementara Al-Ghazali membaginya menjadi tiga level dengan memisahkan metafisik ke dalam bagian khusus/ tersendiri.

Menurut Al-Ghazali, manusia bersifat kompleks. Manusia bukan hanya jasad (body) seperti yang dianggap kaum materialistik, dan juga bukan hanya jiwa (mind/soul) saja seperti yang dianggap kaum idealis, tetapi manusia terdiri dari jasad, akal dan jiwa (body, mind & soul).

Pandangan Al-Ghazali tentang jiwa tidak dualistik, melainkan monistik. Jiwa, bagi Al-Ghazali, bukanlah substansi yang terpisah dari tubuh, melainkan aspek tubuh. Jiiwa bukan hanya entitas fisik, ia juga merupakan entitas spiritual, dan melalui jiwa manusia dapat terhubung dengan Tuhan.

Dalam menetapkan adanya jiwa, Imam Al-Ghazali membagi fungsi jiwa dalam tiga bagian yaitu jiwa tumbuhan (nabatah), hewan (hayawanat) dan manusia (insan). Masing-masing jiwa memiliki daya yang tidak sama.

Jiwa tumbuhan (nabatah) memiliki jiwa makan, tumbuh dan berkembang. Jiwa hewan (hayawanat) memiliki jiwa bergerak, tangkas dan khayal. Jiwa manusia (insan) memiliki jiwa daya akal, praktis dan teoritis.

Daya praktis erat hubungannya dengan hal-hal yang bersifat jasmani (amal), daya teoritis berkaitan dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Daya praktis menimbulkan akhlak, daya teoritis membuahkan ilmu.

Dalam menjelaskan tentang struktur insan, Imam Al-Ghazali membahasnya dalam hubungan yang kuat antar unsur-unsur dalam diri manusia tersebut, khususnya antara jiwa (nafs) dengan tubuh (jism) dengan tujuan agar terlihat bahwa hakikat (jauhar) seorang manusia adalah jiwanya (nafs). Sementara jiwa (nafs) sendiri bukan bagian dari alam ciptaan (khalq), sehingga eksistensinya tak bisa disentuh sebatas menggunakan indera lahiriah.

Sesuatu itu disebut jauhar bila ia merupakan substansi dari bentuk-bentuk material. Tapi meski begitu, jauhar bukanlah bagian dari alam material, artinya jauhar itu tidak terdiri dari unsur-unsur materi.

Dalam hal ini Imam Al-Ghazali memandang segala bentuk-bentuk material itu sendiri pada prinsipnya ada demi menunjukkan eksistensi dari jauhar tersebut. Sebagaimana terjadi pada diri manusia di mana jasad menunjukkan keberadaan sang jiwa (an-nafs).

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwalah yang menggerakkan tubuh melalui energi yang tidak tampak dan sangat selaras. Artinya jiwa merupakan entitas hakiki yang berada dibalik seluruh organ tubuh, panca indera dan aktivitas otak sehingga jasmani itu ibarat pakaian yang bergerak karena kehendak sang jiwa.

Ketika jiwa menggunakan mata, maka tampaklah jiwa sebagai penglihatan. Ketika jiwa menggunakan telinga, maka ia dikenal sebagai pendengaran. Ketika jiwa menggunakan hidung, maka ia pun muncul sebagai penciuman, dan demikian seterusnya.

Meskipun demikian, pada dasarnya jiwa adalah suatu jauhar yang tunggal, di mana ia tidak terbagi-bagi sebagai mana tubuh terbagi-bagi dalam anggota tubuh dan panca indera. Karena bila ia terbagi-bagi seperti itu, berarti ia mengikuti hukum-hukum material, sementara ia bukan materi.

Maka Imam Al-Ghazali menekankan pembahasan strutur insan dalam relasi jauhar, aradh dan jism. Jiwa sebagai jauhar dan jasad sebagai jism. Jiwa yang memiliki kehendak dan pengetahuan, sedangkan jasad bisa menjadi alat bagi jiwa untuk mewujudkan suatu kehendak di alam khalq (alam ciptaan) sehingga muncullah istilah karya dan cipta.

Tanpa jiwa, jasad hanyalah sebentuk materi yang tak bisa berbuat apa-apa dan tak mengetahui apa-apa. Tapi ketika jiwa dilekatkan pada jasad, maka bermunculanlah kekuatan-kekuatan diri seperti penglihatan, pendengaran, gerakan dan pikiran sejalan dengan proses pertumbuhan manusia. Kekuatan-kekuatan yang muncul kemudian inilah yang disebut dengan aradh, yang sering didefinisikan sebagai sifat dan aksiden yang mewujud seiring dengan bertemunya jauhar dan jism.

Menurut Recep Şentürk, pandangan ontologi Al-Ghazali juga terdapat dalam pandangannya tentang intelek. Intelek menurut Al-Ghazali bukan hanya satu, melainkan kumpulan dari fakultas yang berbeda-beda.

Fakultas ini meliputi kemampuan unttuk … kemampuan rasional, dan kemampuan membuat judgment. Pandangan Al-Ghazali tentang sumber ilmu pengetahuan pun bukan tunggal. Menurut Al-Ghazali, ada empat sumber pengetahuan yaitu wahyu, akal, pengalaman dan intuisi

Al-Ghazali ingin menyeimbangkan akal dan sains dengan iman kepada Allah, dia juga berpendapat bahwa akal saja tidak cukup karena kebenaran terdalam hanya bisa diperoleh dengan iman kepada Allah. Al-Ghazali menjelaskan pengembaraannya terhadap sumber ilmu pengetahuan dalam kitabnya al-Munqidz min al-Dhalal.

“Kemudian aku menyelidiki kemampuanku, aku menemukan diriku kosong dari pengetahuan yang disifati dengan sifat ‘ilmun yaqiniyyin’, kecuali pada pengetahuan panca inderaku dan pengetahuan-pengetahuan yang dharuri (primer).

Aku berkata, “Sekarang, setelah terjadinya keputusasaan, tidak ada keinginan untuk memperoleh perkara-perkara yang sulit kecuali dari perkara-perkara yang jelas dan itu didapatkan melalui panca indera dan pengetahuan-pengetahuan yang dharuri (primer).

Aku pun menghadapkan diriku pada perkara ini dengan sungguh-sungguh, aku mengamati pengetahuan yang aku hasilkan dari panca inderaku dan dari perkara-perkara primer yang sudah aku ketahui sebelumnya. Aku berpikir, mungkinkah aku meragukan diriku tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut? Hingga sampai akhirnya diriku tidak mau memasrahkan keamaman dari kesalahan pada pengetahuan inderawi.

Bagaimana seseorang bisa mempercayai bukti inderanya? Penglihatan adalah indera kita yang paling kuat, dan kita bisa menatap bayangan dan menilai bahwa itu tetap dan bergerak sama sekali … Pada akhir jam menonton, kami menemukan bahwa bayangan telah bergerak, tidak sekaligus, tetapi secara bertahap … dan tidak pernah dalam keadaan istirahat. Mata melihat bintang dan melihatnya direduksi menjadi seukuran koin, sedangkan perhitungan geometris menunjukkannya lebih besar dari bumi. Ini dan kasus-kasus serupa mencontohkan bagaimana bukti indera seseorang menuntun seseorang pada penilaian yang alasannya terbukti benar-benar keliru …

Aspek Epistemologi

Sejalan dengan keterangan di atas, epistemologi Imam Al-Ghazali dibentuk oleh dua tingkatan: epistemologi objektif dan epistemologi subyektif. Epistemologi objektif terdiri dari akal, persepsi inderawi dan wahyu ilahi sedangkan epistemologi subjektif mencakup pengetahuan yang diperoleh secara spiritual melalui hati, mimpi, intuisi dan inspirasi.

Lebih jauh lagi, Imam al-Ghazali membagi ilmu dalam Islam menjadi dua: syari’ah dan ghairu syari’ah. Ilmu syariah ialah ilmu yang diperoleh dari Nabi saw dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia seperti ilmu berhitung, pengalaman seperti ilmu kedokteran dan audio seperti ilmu bahasa.

Ilmu syariah itu mempunyai pokok (ushul), cabang (furu’), pengantar (muqaddimah) dan penyempurnanya (mutammimah), penjelasan rinci sebagai berikut;

- Pokok-pokok ilmu itu ada empat: Kitabullah, Sunnah Rasulnya, ijma’ ummat dan atsar sahabat.

- Cabang ilmu yaitu sesuatu yang difahami dari ilmu pokok, berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang diketahui oleh akal. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 1) ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia seperti kitab Fiqih dan para fuqaha’ sebagai penanggung jawabnya, 2) ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat yaitu ilmu mengenai hati dan akhlak terpuji, apa yang diridhai dan dibenci Allah Subhanahu Wata’ala.

- Ilmu pengantar (muqaddimah) yaitu ilmu yang berlaku sebagai alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa yang menjadi alat memahami Alquran dan hadis.

- Ilmu penyempurna (mutammimah) ilmu yaitu mengenai Alquran, termasuk didalamnya ilmu qiraat, makhraj, naskh dan mansukh, nas dan zahir dan termasuk juga ilmu ushul fiqih. Penyempurna dalam hadis ilmu rijalul hadis, keadilan rawi, shahih dan dhaif hadis.

Ilmu ghairu syariah atau ilmu ‘aqliyyah adalah ilmu yang bersumber dari akal, baik yang diperoleh secara daruri maupun ihtisab. Ilmu daruri ialah yang diperoleh dari insting akal itu sendiri tanpa melalui taklid atau indra, dari mana dan bagaimana datangnya manusia tidak mengetahuinya. Sedangkan ihtisab ialah mencari faedah ilmu melalui kegiatan belajar dan mencari argumen.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ilmu syariah berkaitan langsung dengan pemahaman aturan, hokum Allah Subhanahu Wata’ala yang tertuang dalam ajaran Islam (ayat qauliyyah). Ilmu ghairu syariah adalah berkaitan dengan pemahaman dan pengkajian manusia terhadap yang ditangkapnya secara langsung dari alam (ayat kauniyah).

Untuk menggambarkan pandangan al-Ghazali tentang substansi ilmu, dapat dipahami dari diagram ilmu berikut.

Diagram di atas memberikan subtansi bahwa menurut al Ghazali, ilmu bersifat monokotomik dalam tataran manusia yakni ilmu muamalah bersumber dari yang satu, yaitu Allah dalam tataran ilahiyyah. Maka tidak ada dikotomi ilmu dalam pandangan al-Ghazali.

Hal ini semakna dengan konsep Syed Naquib Al-Attas yang disebut ‘Tawhid method of knowledge’ (metode tauhid dalam ilmu pengetahuan) bahwa dalam sejarah kebudayaan, keagamaan dan intelektual Islam, tidak terdapat dominasi sistem pemikiran berdasarkan materialisme atau idealisme yang didukung pendekatan seperti empirisme, realisme, nominalisme, pragmatisme, positivisme yang maju mundur dari abad ke abad dan silih berganti hingga hari ini.

Al Attas menemukan bahwa tradisi Islam mengaplikasikan berbagai metode dalam penyelidikan mereka seperti religius dan ilmiah, empiris dan rasional, deduktif dan induktif, subjektif dan obyektif tanpa menjadikan salah satu metode lebih dominan dari yang lain.

Aspek Aksiologi

Pemahaman aksiologi (tujuan dan kegunaan) ilmu dalam pandangan al-Ghazali, erat kaitannya dengan klasifikasi ilmu yang diajukan Imam al-Ghazali yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Ilmu-ilmu syari’ah bersifat terpuji secara keseluruhan.

Sedangkan ilmu gairu syar’iyah, ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada pula yang mubah artinya, dalam keadaan tertentu terpuji, tetapi dalam keadaan yang lain tercela atau mubah.

Menurut Al Ghazali, ilmu ghairu syariah yang terpuji adalah setiap ilmu yang tidak diabaikan dalam menegakkan urusan dunia, misalnya ilmu kedokteran, ilmu hitung, politik dan lain lain.

Ilmu ghairu syariah yang tercela adalah seperti ilmu sihir, ilmu mendatangkan ruh, ilmu sulap dan ilmu teluh. Sedangkan ilmu ghairu syariah yang mubah seperti tentang syarisyair yang tidak mengandung kejahatan, cerita, dongeng dan sebagainya.

Al-Ghazali mengatakan, bahwa ilmu itu sendiri tidaklah tercela. Ilmu menjadi tercela karena salah satu dari tiga buah sebab, yaitu:

- Ilmu itu menimbulkan kepada kemudharatan (bahaya) bagi pemiliknya atau orang lain seperti tercelanya ilmu sihir dan tenung.

- Ilmu itu membahayakan pemiliknya pada umumnya seperti ilmu nujum.

- Terjun ke dalam ilmu tidak memberi faedah kepada orang itu sendiri dari ilmunya. Ilmu semacam ini tercela bagi orang itu. Seperti dipelajarinya ilmu yang tidak jelas sebelum mempelajari ilmu yang lebih penting dan lebih jelas, menggali ilmu yang serba rahasia sebelum mempelajari ilmu yang telah teruji.

Tujuan terwujudnya ilmu menurut Al Ghazali adalah untuk ibadah (pengabdian kepada Allah SWT), hal ini dapat dilihat dari posisi ilmu syariah yang semata mata berisikan ilmu agama yang sangat bernuansa ukhrawi, sedangkan ilmu ghairu syariah yang dimensinya pada ilmu yang terpuji untuk kemaslahatan umat.

Terhadap kedua ilmu tersebut, Imam Al Ghazali meletakkan dua hukum fiqih, yakni hukum fardhu ain dan hukum fardhu kifayah.

Penjelasan tentang konsep kesatuan ilmu dari Imam Al Ghazali ini menjadi penting karena Al Ghazali sering disebut sebagai ulama yang mendukung dan mempelopori adanya dikotomi dalam ilmu pengetahuan. Menurut mereka, pembagian ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah merupakan bukti bahwa Al Ghazali adalah pengikut dikotomi ilmu pengetahuan.

Tuduhan di atas adalah tidak benar dan menyesatkan, secara jelas Al Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ilmu adalah salah satu sifat dari Allah Subhanahu Wata’ala. Oleh karena itu semua ilmu adalah terpuji.

Pembagian ilmu menjadi syariah dan ghairu syariah bukan menunjukkan pada tingkatan kewajiban seseorang untuk mencari ilmu, melainkan pada sumber ilmu; jika ilmu itu diperoleh melalui akal maka itu disebut ilmu ghairu syariyyah sedangkan ilmu yang didapat dari pada Nabi disebut ilmu syar’iyyah.

Imam Al Ghazali melakukan penggolongan terhadap ilmu-ilmu ke beberapa bagian tersebut di atas, tidak menandakan akan ketidaksukaan Al Ghazali terhadap ilmu-ilmu yang bukan kategori Syariah/agama, melainkan Al Ghazali membaginya agar kita semua dapat memahaminya. Al Ghazali meyakini akan hakekat sebuah ilmu, menurutnya ilmu itu satu, semua berasal dari Allah Subhanahu Wata’ala baik yang diperoleh melalui panca indra, akal, dan melalui mukasyafah.

Dari paparan di atas tentang klasifikasi ilmu menurut imam al-ghazali menjadi jelas bahwa gagasan tersebut sangat sesuai dengan pandangan unity of sciencie . dalam uraian imam al ghazali di sebutkan ilmu fardhu ain yang wajib untuk di jalankan setiap muslim dan tak bisa di wakilkan kewajiban tersebut. Ilmu ini berkenaan kepada ke esaan Allah (Tauhid) dan dalam ilmu tauhid rujukanya pasti kepada Al-Quran sebagai pedoman manusia ini menunjukkan nilai unity of science karna dalam al-Qur’an tidak di ajarkan pembedaan ilmu-ilmu dalam agama.

Ilmu yang tergolong fardu kifayah juga menjadi kebenaran akan unity of sciencie, dalam ilmu fardhu kifayah ini disebutkan beberapa ilmu yang biasa dikaji di pesantren yang tidak hanya tentang ilmu fiqih,akidah,tauhid, alquran dan hadist saja akan tetapi juga membahas tentang ilmu lainnya seperti ilmu sosial, kedokteran dll.

Ini menunjukkan bahwasanya ilmu-ilmu agama tidak saja mengkaji fiqih, akidah, taukhid, Al-Quran dan hadits saja tapi ilmu umum pun juga di kaji di dalam nya. Ini sesuai konsep unity of sciencie yang menyebut bahwa tidak ada pembedaan imu antara ilmu agama dan ilmu umum.

Klasifikasi ilmu menurut imam al ghazali adalah bukti adanya keterkaitan antara keduanya, imam al-Ghazali menyebut bahwasa ilmu-ilmu umum yang tertera di atas adalah juga berasal dari Islam dan bersumber dari Al-Quran, Hadis dan ulama-ulama Islam.

Wan Mohd Wan Daud dalam bukunya Budaya Ilmu menjelaskan, konsep ilmu Fardhu Ain bukan konsep beku yang tidak berkembang, malah sebaliknya. Walaupun konsep ilmu fardhu ain pada dasarnya merujuk kepada ilmu dasar yang wajib dituntut oleh semua umat Islam, tetapi setelah seseorang memilih untuk mengkhususkan dalam suatu bidang ilmu fardhu kifayah, dia wajib memastikan agar bidang itu -dari ilmu dan amalannya- sesuai dengan ajaran Islam. Maknanya, seseorang harus berusaha, sepanjang hidupnya, menghubungkan ilmu dan profesionalismenya dengan tuntutan agama sebagai satu tanggungjawab keagamaan.

10 Bahaya Debat dan Dampaknya Bagi Akhlak

Bahaya dan keburukan berikut ini lahir serta muncul dari perdebatan-perdebatan yang marak belakangan ini, dan dampaknya secara umum sungguh sangat merugikan akhlak kaum Muslim.

Bahaya dan keburukan debat adalah sebagai berikut:

Pertama, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah cenderung memunculkan sikap dengki di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam pernah bersabda:

“Sikap dengki memakan amal kebaikan seorang hamba seperti api yang melumat kayu bakar.” (….)

Seorang pendebat hampir tidak bisa terbebas dari rasa dengki dan benci terhadap lawan bicaranya. Rasa dengki itu ibarat api yang baranya masih (selalu) menyala. Orang yang terjerembab ke dalam perangkap rasa dengki akan mendapatkan dampak buruknya di alam dunia ini.

Ibnu ‘Abbas r.a. perintah berkata:

“Tuntutlah ilmu di mana pun ia berada, dan jangan pernah kalian bersikap taat kepada setan yang kegemarannya hanya bertengkar (berdebat).”

Kedua, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah cenderung memunculkan sikap takabur di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam pernah bersabda:

“Barang siapa takabur, Allah akan merendahkannya, dan barang siapa tawadhu‘ (merendahkan dirinya), Allah akan mengangkat derajatnya.” (..)

Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan, bahwa Allah Subhanahu Wata’ala pernah berfirman:

“Keagungan adalah jubah-Ku, dan kesombongan adalah busana-Ku. Aku akan membinasakan orang yang bertengkar (berdebat) dengan mengenakan salah satu dari kedua pakaian-Ku itu.” (…).

Seorang Mu’min itu dilarang menjatuhkan diri dalam kehinaan, baik itu melalui sikap takabur dalam perdebatan ataupun tindakan hina lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam pernah bersabda:

“Seorang Mu’min itu tidak diperkenankan (dilarang) menjatuhkan dirinya sendiri dalam kehinaan (kerendahan).” ().

Ketiga, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah cenderung memunculkan sikap dendam di antara kaum Muslim yang tengah berdebat. Seorang pendebat jarang bisa terbebas dari keburukan dan kejahatan sikap dendam.

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam pernah bersabda:

“Seorang Mu’min itu adalah pribadi yang terbebas dari memiliki rasa dendam terhadap sesama.” (1775).

Keempat, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung memunculkan sikap mengumpat (ghibah) di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wata’ala telah mengingatkan bahaya sikap ini dalam firman-Nya, bahwa sikap mengumpat (ghibah) itu laksana aktivitas memakan bangkai dari saudara sendiri yang telah meninggal dunia. Sebab, kecenderungan seorang pendebat akan mencari-cari dan mengungkapkan kebodohan, kelemahan, kekurangan serta ketidaktahuan lawan bicaranya.

Kelima, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung memunculkan sikap mengklaim diri sendiri suci di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wata’ala dalam firman-Nya: “Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Sebab sesungguhnya hanya Allah yang paling mengetahui siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian.” (an-Najm [53]: 32).

Keenam, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung memunculkan sikap mencari-cari kelemahan lawan di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Sebagaimana Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

“Janganlah kalian mengintip dan memata-matai – kelemahan orang lain,….” (al-Hujurat [49]: 12).

Ketujuh, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung memunculkan sikap nifaq (munafik) di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Seorang pendebat mengungkapkan sikap bersahabatnya dengan lawan hanya secara lahiriah, akan tetapi jauh di dasar sanubari ia memendam kebencian kepada lawan debatnya.

Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihiwasallam pernah mengingatkan dalam sabda beliau:

“Ketika seorang ‘alim tidak menerapkan ilmu yang didapatnya ke dalam amal dan perilaku sehari-hari, sama artinya dengan ia mengungkapkan rasa cinta kepada kekasihnya (orang lain) dengan lisan, akan tetapi memelihara kebencian di dalam qalbunya, atau sama saja dengan ia telah memutuskan tali silaturrahim, hingga Allah ‘azza wa jalla akan mengutuknya, membuat lidahnya kelu, dan tertutup mata batinnya.” (…).

Kedelapan, Berdebat di seputar persoalan khilaifiyah akan cenderung memunculkan sikap menolak kebenaran di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Salah satu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wata’ala pada diri pendebat adalah, menolak kebenaran yang keluar dari mulut lawan bicaranya. Dan, karena itulah ia menolak kebenaran yang disampaikan; jika perlu dengan menipu dan berkhianat.

Sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah melarang perdebatan, bahkan sekadar perbincangan yang mengarah ke sana (perdebatan), mengenai urusan yang tidak bermanfaat (persoalan khilafiyah). Beliau bersabda:

“Siapa saja yang meninggalkan perdebatan, sedangkan berada pada posisi yang batil (keliru), maka Allah akan membangungkan baginya sebuah rumah di perkampungan surga. Dan siapa saja yang meninggalkan perdebatan sedangkan berada pada posisi yang haq (benar), maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga yang tertinggi.” (1808).

Allah Subhanahu Wata’ala telah berfirman:

“Siapakah yang lebih besar kesalahannya daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya?” (al-‘Ankabut [29]: 68).

Kesembilan, Bahaya dan keburukan yang kesembilan adalah, bahwa dengan berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung memunculkan sikap riya’ di antara kamu Muslim yang tengah berdebat.

Di antara sifat-sifat jelek perdebatan adalah riya’ (pamer) dan ‘ujub (menyanjung diri sendiri) di hadapan orang lain dalam usaha menarik serta menyesatkan mereka. Riya’ atau ‘ujub adalah penyakit terbesar yang menyebabkan pendapat dicela, dan riya’ termasuk ke dalam kategori dosa besar.

Kesepuluh, Berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung memunculkan sikap menipu (memperdaya) di antara kaum Muslim yang tengah berdebat.

Para pendebat terpaksa menipu atau memperdaya lawan debatnya agar memenangkan perdebatan yang tengah mereka lakukan.

Sepuluh keburukan tersebut adalah dosa besar namun tersembunyi, yang diakibatkan oleh perdebatan dan pertengkaran dengan sesama. Di samping berbagai bentuk keburukan yang sudah saya sebutkan tadi, perdebatan dan pertengkaran banyak melahirkan dosa kecil lainnya, yang timbul akibat kontroversi-kontroversi yang kemudian saling mengait antara satu dengan lainnya, hingga memunculkan sikap menyerang, saling pukul, saling merusak, dan lain sebagainya.

Pahamilah, bahwa pada saat kita mengklasifikasikan (mengelompokkan) akhlak yang terburuk dalam tuntunan ajaran Islam, maka akan kita dapati semua itu terkumpul dalam sikap-sikap tercela; seperti dalam memperbincangkan urusan khilafiyah yang sama sekali tidak berguna bagi kemaslahatan umat. Sebab, mencari keridhaan manusia sama artinya dengan menduakan Allah Subhanahu Wata’ala, dan itu termasuk kategori berbuat atau melakukan dosa yang tidak terampuni (dosa besar).

Jadi, siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk tujuan mengharapkan keridhaan Allah s.w.t. dan kebahagiaan negeri akhirat, maka ilmu yang didapat menjadi sia-sia bagi pemiliknya. Berkaitan dengan masalah ini, Nabi Shallallahu Alaihiwasallam pernah bersabda: “Hamba yang sangat menderita dengan ditimpa azab (siksa) pada Hari Berbangkit nanti adalah; siapa yang memiliki ilmu, yang ilmu itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya.” (1819).

Nabi Shallallahu Alaihiwasallam juga pernah bersabda:

“Sesungguhnya Allah hendak menguatkan agama ini dengan adanya kaum (orang-orang) yang tidak berbudi.” (182).

Dan, Nabi Shallallahu Alaihiwasallam pernah bersabda:

“Sesungguhnya Allah hendak menguatkan agama ini dengan adanya orang-orang yang zhalim.” (183).

Oleh karena itu ketahuilah, bahwa ada tiga kelompok ulama. Kelompok pertama adalah ulama yang menghancurkan diri mereka sendiri dan juga merusak orang lain. Kelompok kedua adalah ulama yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain.

Ulama yang demikian ini akan menyeru manusia kepada kebaikan. Sedangkan kelompok ketiga adalah ulama yang membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, akan tetapi justru memberi manfaat bagi orang lain.

10 Etika dan Tugas Murid Menurut Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, etika dan tugas seorang murid atau penuntut ilmu banyak sekali, tetapi dapat diringkas menjadi 10 bagian. (Diringkas dari Ihya’ Ulumuddin, Imam Al-Ghazali hal. 70-78, cet. Darul Hadis)

Pertama; Mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela.

Karena ilmu adalah ibadahnya hati, shalatnya sirr dan pendekatan batin kepada Allah Ta’ala.

Kedua; Mensedikitkan hubungan-hubungannya dengan kesibukan dunia dan menjauh dari keluarga dan tanah air.

Karena, segala hubungan itu mempengaruhi dan memalingkan hati pada yang lain.

Ketiga; Tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru namun ia serahkan kendali urusannya kepada guru itu secara keseluruhan dalam setiap rincian dan mendengarkan nasihat-nasihatnya seperti orang yang sakit dan bodoh mendengarkan nasihat dokter yang sayang dan cerdik.

..

Keempat; Orang yang baru menerjunkan diri dalam ilmu pada awal langkahnya agar tidak mendengarkan pendapat orang yang berbeda-beda. Baik ia menerjunkan diri dalam ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu akhirat.

..

Kelima; Orang yang mencari ilmu tidak meninggalkan satu vak dari ilmu-ilmu yang terpuji dan tidak pula salah satu macam-macamnya kecuali ia melihat padanya dengan pandangan yang menilik kepada tujuan dan penghabisannya.

..

Ketujuh; Tidak menerjunkan diri kedalam suatu ilmu sehingga ia menguasai secara baik vak yang sebelumnya. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang pasti, dimana sebagiannya menjadi jalan kepada sebagiannya yang lain.

..

Kedelapan; Mengetahui sebab yang dapat untuk mengetahui semulia-mulia ilmu. Hal ini dapat diketahui dengan dua sebab, pertama: kemuliaan hasilnya, kedua: kepercayaan dan kekuatan dalilnya.

..

..

Kesepuluh; Mengetahui nisbat/kaitan ilmu-ilmu itu dengan tujuannya, sebagaimana tujuan yang tinggi dan dekat itu berpengaruh pada tujuan yang jauh dan penting serta berpengaruh atas lainnya.

…

*insyaallah penjelasan bagian-bagiannya sedang kami siapkan.

8 Ciri Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, seorang guru harus berilmu, beramal, mengajarkan ilmu, dan memberi manfaat bagi kehidupan akhirat serta menunjukkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Seorang guru harus memiliki beberapa sifat, yaitu zuhud, ikhlas, suka memaafkan, memahami tabiat murid, berkepribadian yang bersih, bersikap sebagaimana bapak terhadap anaknya, dan menguasai ilmu pengetahuan yang menjadi bidangnya, yang diberikan kepada murid.

Menurut Al-Ghazali, pekerjaan mengajar adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dan paling sempurna peranannya, karena seorang guru menyempurnakan dan menyucikan hati manusia. Seorang guru harus membimbing anak didiknya agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Berikut Tugas-tugas seorang guru profesional menurut Imam Al-Ghazali yang kami ringkas dari kitab: 1) Mizanul Amal, Imam Al-Ghazali hal. 252-263, cet. Dar Al-Minhaj, 2) Ihya’ Ulumuddin, Imam Al-Ghazali hal. 78-82, cet. Darul Hadis

Tugas Pertama: Guru Memiliki rasa belas kasih dan mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri.

Seperti hadits Rasulullah Saw berikut:

“Sesungguhnya aku bagi kalian adalah bagaikan bapak terhadap anaknya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa’i)

Dengan tujuan menyelamatkan mereka dari api akhirat, bahkan ini lebih penting ketimbang penyelamatan kedua orang tua terhadap anaknya dari api dunia.

Oleh karena itu, hak guru lebih besar dari hak kedua orangtua. Karena orangtua adalah sebab keberadaan anak dan hidup di dunia yang fana ini. Sedangkan guru adalah sebab kehidupan yang abadi. Kalau tidak ada guru, maka apa yang diperoleh si anak dari orangtuanya, dapat membawa kepada kebinasaan terus menerus.

Guru memberikan kegunaan hidup akhirat yang abadi, yakni dengan mengajarkan ilmu akhirat, ataupun ilmu duniawi dengan tujuan akhirat, bukan dunia.

Sebagaimana hak dari anak atas seorang ayah dengan kasih sayang dan tolong menolong mencapai sesuatu, seperti itulah kewajiban murid seorang guru, saling mengasihi dan menyayangi.

Hal ini akan ada jika tujuannya akhirat, kalau tujuannya dunia, maka yang ada tak lain dari dengki dan bermusuhan.

Tugas Kedua: Meneladani Rasulullah Saw dengan tidak meminta upah mengajar, tidak bertujuan mencari imbalan atau ucapan terima kasih,tetapi mengajar semata-mata karena Allah dan taqarrub kepada-Nya.

Tidak merasa berjasa atas para murid, sekalipun jasa itu mereka rasakan, tetapi memandang mereka juga memiliki jasa karena mereka telah mengkondisikan hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menanamkan ilmu kedalamnya. Seperti orang yang meminjami tanah ladang untuk anda tanami, maka hasil manfaat yang Anda peroleh dari tanah itu juga menambah kebaikan pemilik tanah.

Bagaimana anda menghitung jasa dan pahalamu dalam mengajar itu lebih besar ketimbang pahala murid disisi Allah? Kalau bukan karena murid, guru tidak akan mendapatkan pahala ini. Olehkarena itu ,janganlah Anda meminta upah kecuali dari Allah Subhanahu Wata’ala, seperti firman-Nya.

“Dan (dia berkata): ‘Hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah”. (QS. Hud: 29)

Harta dan isi dunia menjadi pesuruh badan. Badan menjadi kendaraan dan tunggangan jiwa. Yang dikhidmati adalah ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuanlah, jiwa itu mulia.

Tugas Ketiga: Tidak meninggalkan nasehat pada muridnya sama sekali, seperti melarangnya dari usaha untuk beralih kepada suatu tingkatan sebelum berhak menerimanya,dan mendalami ilmu tersembunyi sebelum menguasai ilmu yang jelas.

Guru harus mengingatkan muridnya agar dalam tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Tugas Keempat: Mencegah murid dari akhlak tercela dengan cara tidak langsung dan terang-terangan sedapat mungkin dengan kasih sayang bukan dengan celaan.

Sebab cara terang-terangan bisa mengurangi kewibawaan, menimbulkan keberanian untuk membangkang, dan merangsang sikap bersikeras meneruskan sifat yang jahat itu.

Nabi Saw selaku mursyid segala guru, pernah bersabda;

“Jikalau manusia itu dilarang dari menghancurkan tai unta, maka akan dihancurkannya dengan mengatakan: kita tidak dilarang dari perbuatan itu kalau tidak ada apa-apanya” (Al-Iraqi menyebut dia tidak pernah menemukan hadis ini)

Kasus yang disebutkan tadi mengingatkan kita kepada kisah Adam danHawa serta larangan yang ditujukan kepada keduanya; kisah ini disebutkan kepada kita bukan untuk menjadi bahan cerita semata-mata tetapi agar menjadi pelajaran.

Selain itu, cara mencegah secara tidak langsung akan membuat jiwa yang baik dan pikiran yang cerdas cenderung untuk menyimpulkan berbagai maknanya.

Tugas Kelima: Seorang Guru yang bertanggungjawab pada salah satu mata pelajaran, tidak boleh melecehkan mata pelajaran yang lain di hadapan muridnya.

Misalnya, guru bahasa biasanya mencela ilmu fikih. Guru fikih biasanya mencela ilmu hadis dan tafsir, dengan mengatakan bahwa ilmu itu hanya kutipan dan periwayatan semata-mata, dan guru teologi biasanya mencela fikih seraya mengatakan bahwa fikih adalah cabang yang hanya berbicara tentang haid tetapi tidak pernah berbicara tentang sifat Allah.

Ini semua adalah akhlak tercela bagi para guru yang harus di jauhi. Seorang guru yang hanya menekuni satu ilmu harus memperluas wawasan murid pada orang lain, dan jika ia menekuni beberapa ilmu maka harus menjaga pentahapan dalam meningkatkan murid dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain.

Tugas Keenam: Guru Tidak memberikan silabus pembelajaran yang terlalu tinggi

Imam Al-Ghazali memberikan nasehat kepada guru di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin agar tidak memberikan silabus yang terlalu tinggi sehingga murid susah untuk memahami.

Al-Ghazali mendasari nasehat ini dengan hadis Nabi saw,

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءَ أَمَرَنَا أَنْ نَنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَنُكَلِّمَهُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ

“Kami, para Nabi, diperintahkan untuk mendudukkan orang pada tempatnya, kami bicara dengan mereka menurut kemampuan akal pikiran mereka” (Menurut Al-Iraqi ini adalah dua diksi hadis yang disampaikan Al-Ghazali dalam satu redaksi, mungkin dikira satu hadis. Menurut Al-Hafidz As-Sakhawi, diksi pertama adalah hadis dari Aisyah dan diksi kedua dari Ibnu Umar yang disampaikan secara marfu’: أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم)

Hendaknya menyampaikan kepada murid suatu pengetahuan yang mendalam, apabila dia telah mampu memahaminya sendiri. Sebaliknya jika diketahui kemampuan pemahamannya terbatas.

Nabi bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, berkata:

“Tidaklah seseorang berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak mampu dijangkau oleh akal mereka melainkan akan menjadi fitnah bagi mereka.” (Dari Ibnu Abbas dengan riwayat Dhaif)

Ali ra berkata seraya menunjuk kedadanya, “Sungguh disini terdapat banyak ilmu jika ada yang siap membawanya.”.

Ali ra benar, karena hati orang-orang yang baik (al-abrar) adalah kuburan berbagai rahasia ilmu pengetahuan (al-asrar). Maka tidak wajar jika seorang yang berilmu menyiarkan seluruh ilmu pengetahuannya kepada orang lain.

Tugas Ketujuh: Murid yang terbatas kemampuannya sebaiknya disampaikan kepadanya hal-hal yang jelas dan cocok dengannya. Dan tidak disebutkan kepadanya bahwa di balik itu ada pendalaman yang tidak bisa disampaikan kepadanya. Karena tindakan ini akan mengurangi minatnya terhadap hal-hal yang jelas tersebut, membuat hatinya guncang, dan mengesankan kebakhilan penyampaian ilmu terhadap dirinya.

Sebab setiap orang meyakini bahwa dirinya layak menerima ilmu yang mendalam. Setiap orang pasti ridho kepada Allah atas kesempurnaan akalnya, sedangkan orang yang paling bodoh dan yang paling lemah akalnya ialah orang yang paling bangga terhadap kesempurnaan akalnya.

Tugas Kedelapan: Guru Hendaknya melaksanakan ilmunya, yakni perbuatannya tidak mendustakan perkataannya.

Sebab ilmu diketahui dengan mata hati (bashirah) dan amal diketahui dengan mata, sedangkan orang yang memiliki mata jauh lebih banyak.

Jika amal perbuatan bertentangan dengan ilmu maka tidak memiliki daya bimbing. Setiap orang yang melakukan sesuatu lalu berkata kepada orang lain,“ Janganlah kalian melakukannya” maka hal ini akan menjadi racun yang membinasakan”.

Karena itu, dosa orang berilmu yang mengerjakan perbuatan maksiat, lebih besar dari dosa orang bodoh. Terperosoknya orang yang berilmu, membuat terperosok orang banyak yang menjadi pengikutnya. Barangsiapa membuat tradisi buruk, maka berdosa dan berdosa pula orang yang menuruti tradisi itu.

Ali ra berkata:

“Ada dua orang yang mendatangkan bala bencana kepada kita, yaitu orang yang berilmu yang tidak menjaga kehormatan dan orang bodoh yang kuat beribadah. Orang yang bodoh itu menipu manusia dengan peribadatannya dan orang berilmu itu menipu manusia dengan kelengahannya”.

Jumal Ahmad | ahmadbinhanbal.com

Referensi:

Imam al-Ghazali. 2004. Ihya Ulumuddin, tahqiq Sayyid Imran, Kairo, Darul Hadits.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2019. Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini, Kuala Lumpur: CASIS

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas. Terjemah oleh Hamid Fahmi Z, M. Arifin Ismail dan Iskandar Amel, Bandung: Mizan, cet. 1

M. Bahri Ghazali. 1991. Konsep ilmu Menurut al-Ghazali; Tinjauan Psikologik dan Pedagogik, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya

Recep Şentürk, Ottoman Heritage and Modern Challenges Recep Sentürk, Kalam Journal, 1/2018

Recep Şentürk, “Al-Ghazali’s multiplex epistemology and implications for contemporary education” YouTube video, 1:33:01. 02 Maret 2021 https://youtu.be/8Ah7eAA-ME4?list=PLi9TruUYz7x9jS2Y9CE9s9sADqdFiN0sT

12th Annual Muslim Mental Health Conference by Michigan State University (MSU) & Khalil Center, Ghazali’s Multiplex Ontology of Human Psychology – Prof. Dr. Recep Şentürk, YouTube video, 50:09. 27 Juli 2020 https://youtu.be/0KVoquAL4f0

***

FAQ

Kitab Ihya

Kitabul Ilm

Falsafah Ilmu Pengetahuan

*Informasi update artikel: 1) 16 Juni 2023 tambah keterangan filsafat ilmu dan referensi, 2) 20 Juni tambah FAQ

Sila kunjungi senarai tulisan tentang Imam Al-Ghazali lainnya:

Alhamdulillah, summary yg sangat bagus, dapat merangsang pembaca untuk terus menggali imu. Insyaa Alloh jadi amal jariyah yg penuh pahala. Aamiin YRA

Alhamdulillah.

Terima kasih, semoga bermanfaat.

Terima kasih telah berkunjung di blog sederhana kami.